今年年中,奥运金牌剑手张家朗以逾一千六百万港元,全数购入大埔白石角云滙三房单位,人生再下一城,看来理所当然。

阅读更多:

「剑神」张家朗入市! 斥1612万购白石角云滙3房

但对大多数香港运动员而言,追梦与安居从来不是简单的事。以香港手球代表为例,每月仅获四千元资助,还要兼顾全职工作与训练。每一场胜利的背后,都是生活中无数的取舍和牺牲。

这次,我们聚焦香港手球代表叶冠英(大孖)的故事。他一人分饰两角,既是运动员,也是全职物理治疗师。三年前,他斥资购入启德 THE HENLEY II 高层特色单位。看似遥不可及的置业决定,其实是他凭热情与坚持创造出的可能。

启德前景如何?再创新高丨普通话拼音买家上季斥380亿买港楼!启德区吸50亿居首

香港手球代表队 薪金每月$4,000

「每个运动员细个都梦想过全职打波。」大孖说:「其实不止运动,任何专业领域,若要达至顶尖,都应该全情投入。」他又打趣道:「你睇 BLACKPINK,都唔会一边搞音乐,一边为口奔驰。」

然而,在香港当一名全职手球运动员并不现实。大孖自小六接触手球,十四岁加入青年队,十八岁晋身成年代表队,并于2010年广州亚运首次代表香港出战。惟新冠疫情爆发,香港没有派队参加全运会,加上训练停摆,他当时只能选择退役,转而专注物理治疗事业。来到2025年,手球队重燃全运梦,他毅然暂别工作,甚至自费北上北京集训,只为助港队再闯佳绩。

拒绝卖惨 珍惜每个落场机会

谈到收入减少,大孖坦言:「的确收入少咗,但呢个只系一个短暂付出。工作可以做一世,但运动员生涯就好短,我想捉紧今次机会,所以决定复出打波。」

即使代表香港出战,全职打手球在本地几乎不可能实现。由于手球未列入体院精英项目,运动员无法领取薪金。直至2018年,政府推出「队际运动项目发展计划」,手球队成功纳入,每位队员每月仅获四千元津贴。

据媒体报导,是次全运会港队12人中有11人需辞职出战。大孖说:「好多队员平时有正职,例如老师、仓务员、消防员,要到外地集训,只能请假。今次去得,下次未必去到。」

谈到瓶颈,他直言最难的是从「非精英」跻身「精英」之列:「比赛成绩唔好,就冇资源;但对手往往系全职、有资源嘅队伍,变相形成恶性循环。」

训练量就是明显例子。手球本是一门讲求科学的运动训练,然而港队训练时间明显不足。内地全职运动员每天练习两节,每节三小时,每周五天半。换算下来,一周的训练量,已等同港队三至四周。他们体格更高、更壮,体能成为最大差距。

即便如此,大孖从不「卖惨」,反而从业馀与全职的落差中,找到突破口:「就系心态同热情,我哋唯一优势系心态。因为佢哋打波系返工。」

在北京集训期间,大孖在内地选手眼中显得格外异类。「佢哋成日问我,点解你哋打波唔赚钱?唔赚钱点解要训练?你哋赢咗有咩着数?系咪有奖金?我就答:冇。」他笑说:「佢哋好难明白业馀运动员单纯为兴趣付出。」

虽然用「心态」作解释似乎不够科学,但港队在资源有限下,仍一次次创造佳绩。十二年前,他们首次打入全运会八强,排第七;八年前升至第六;今年创下历史最佳成绩,打入前四。在11月2日小组赛中,港队以一分险胜对上海的小组,而大孖更获选为最佳球员。

所谓「差距」,换个心境会否其实是优势?

这份热情,不只让港队在球场上展现更多可能,也成为大孖在事业发展上的动力来源。

他没有清晰的大蓝图,但对生活的优先次序却非常明确,一旦订下目标,便全力以赴。「Priority」是他的人生关键字。当年中七结束亚运后,他可以一年半完全不碰手球,专心备战 A-level,最终考入理大物理治疗系;疫情期间,港队没派队伍参战全运会,他转而投身职业发展,在五年间创立自己的物理治疗团队。

可幸的是,他除了手球,仍有第二收入来源。「好彩搵到物理治疗,又同运动有关。」谈到理财,他坦言并无特别规划,但发现自己每五年总有一个转变:十八岁成为港队运动员,二十三岁注册成为物理治疗师,二十八岁创业,三十三岁再度全职打波。他笑言,物理治疗师的工作正好支撑他的梦想,而半职运动生涯反而令他的人生更具弹性与自由。

他说:「当时目标唔系搵多啲钱,只系想做好物理治疗师。疫情发生根本唔系预计之内,整个发展亦无时间表。」

他认为,理财的本质是平衡生活、享受与未来。年轻时他不爱玩乐,也没特别想发达或投资,只想发展自己热爱的事物。买楼,也是有实际需要才决定入市「系因为结婚、生小朋友,先买楼,从来唔系为投资。」

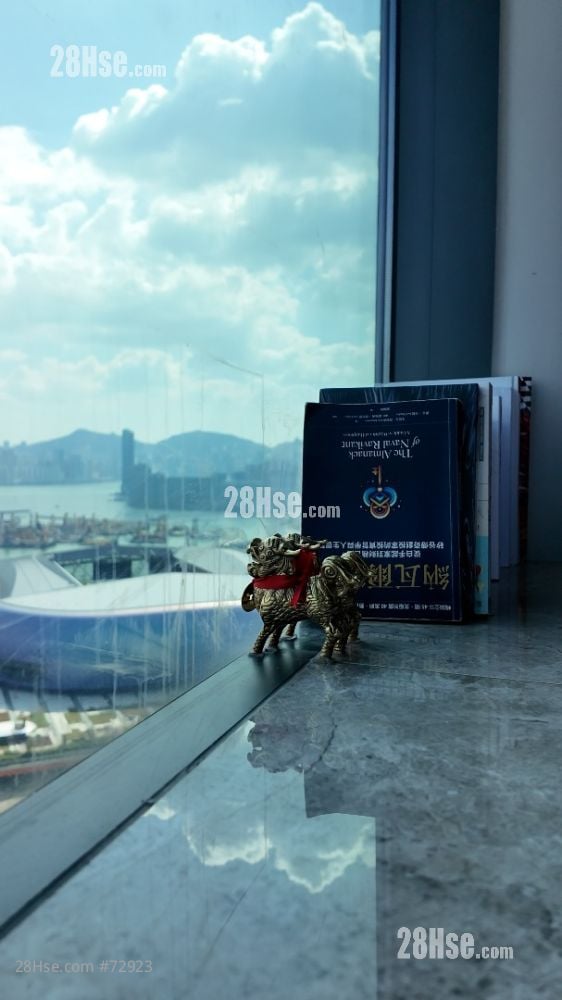

2022年,在没有家人的帮助下,他与太太购入启德 THE HENLEY II 高层特色单位,面积575尺,另连311尺天台。

大孖的家最吸引之处是主人房的景观,可享270度全景俯瞰整个启德,远望可饱览狮子山、飞鹅山及整条麦理浩径山脉。

最特别的是,他更能随时眺望启德主场馆,作为启德居民,今次作赛可说尽享「主场」之利,步行至比赛场地仅需约6分钟。他亦善用单位的高楼底,延伸了女儿房的空间,令走廊上方的区域更为实用。

而谈及为何选择启德,与他的运动员身份不无关系。他曾笑言,为追寻全运会奖牌梦,与太太搬到启德居住,每日望见启德体育园,自然更有训练与比赛的动力。

他亦很欣赏启德区的活力:「呢度有文娱、有运动、有绿地。近年又有 SOGO、AIRSIDE、零售馆、体育园开幕,每年都有新发展。景观日日变,感觉就系不断向前行,get better 的感觉好好。」

他坦言,当初置业决定相当冲动,但当时年轻,渴望追求卓越,便选择了当时新兴的启德。他笑说:「楼盘广告有句:the best things come together。反正都买,不如买(地理位置)最出,就拣咗 HENLEY;反正都买,不如望海,买最高嗰层。可能运动员就系咁,总想做 No.1,向上爬,结果就选择了这个单位。」

近年楼市由高位回落三成,他直言:「楼价升跌一定有感受。」回望当初,他也承认:「可以买得聪明啲,始终系高位入市。」但当时有成家需要,买楼并非投资考量。

若将来家庭有新成员,楼价又未能回升,会否愿意「蚀住卖」换楼?他表示不排除租楼的可能。「以前会觉得屋企系自己嘅地方最好,但而家觉得唔一定要咁。上一代锺意一间屋住十几年,但我而家觉得几年搬一次都冇问题。俾自己执下嘢,加上家庭结构会变,小朋友会长大,甚至变多,间屋都要跟住变。」

访问的最后,大孖回忆自己成长于公屋家庭,四口之家家庭收入仅万馀元,但父母教育很好,让他在充满爱的环境中长大。爸爸也是一名运动员,从小便教导他运动员精神:「运动员最叻唔系赢,而系唔怕输,因为冇人可以永远赢。」

对比现在在启德的生活,他感恩自己幸运,也认为香港是一个与运动员精神非常契合的城市。「香港竞争激烈,运动员就系习惯比拼、分高下,呢种心态啱晒香港。」

他说:「你睇启德,经常上新闻,一时有人话规划唔好,一时又有人话楼价跌,呢度成日有 spotlight、有争议。我由细到大接受竞争,如果冇咗呢种心态,根本无法适应呢种环境。」

今日手球队晋身全运会四强,与全国职业球手正面交锋,靠的亦正是多年来代表队球员的强心脏,一步一步从十多年前走到今天。对大孖而言,这场比赛既是里程碑,也是谢幕。「打埋呢个全运会就退役喇,今年我已经33岁。不过,如果今次(全运会)可以做好啲,未来打手球的小朋友,或许就有机会成为全职球员,甚至喺香港打全职。」他见证了香港手球界十多年的发展,希望自己多年来的付出,也能为这个圈子埋下改变的种子。现时他最期待的,是能争取到一个稳定的训练场地。「而家运动员觉得好基本——有守门教练、有主教练、有体能教练、有外籍教练?我哋就知唔系,系一步一步行出嚟。可能有一日,有个运动员会觉得:吓?有室内运动场唔系基本嘅咩?」

放下球员身份后,大孖将重返职场,但相信今次全运会的优异成绩,将会吸引更多香港人留意手球这门运动,前人种下的果树,终会迎来收成,也许在不远的将来,会有更多年轻人在启德这片新主场上,继续把梦想延续下去。

有用